大学の講義ノートをノートパソコンでとる方法

更新日:2024年2月6日

ノートパソコンを使うと講義のノートを簡単にとることができるようになります。 すべての講義の内容をパソコン1台で管理できたり、デジタル化することでレポート作成も便利になります。また、消しゴムのカスが出なかったり、マーカーを持ち歩く必要もないといった利便性もあります。

講義を休んだ友達にノートを貸す場合でも、PDFファイルなどに出力してメールで送ってあげるというような使い方ができるので、わざわざコンビニに行って有料でコピーする手間も省けます。

では、大学の講義のノートをパソコンでとるためには、どのようにしたらよいでしょうか?ここでは、どのようにノートパソコンに入力すればいいのか?、そしてどんなアプリを使えば良いのかということをご紹介したいと思います。

ノートパソコンで講義ノートを書くためにはどのように入力すればいい?

大学の講義を受けているときにノートパソコンで講義ノートをとるためには、主に3つの方法があります。

キーボードで直接タイピング

ノートパソコンを開いて、先生の言うことや黒板に書かれたことをそのままキーボードで入力していくスタイルになります。

普通のやり方ですが、講義中にキーボードを叩く音がするので迷惑になるかもしれません。静かに入力しているつもりでも、先生によっては気にする方もいらっしゃいます。また、周りに座っている学生に音がよく聞こえるので授業の邪魔になるかもしれません。

この方法でノートをとる場合には、事前に許可や確認をとった方が良いでしょう。

タッチキーボードを使って入力する

ノートパソコンの中にはタブレットとしても使える製品があります。2in1 PCと呼ばれる製品で、ノートパソコンとしてもタブレットとしても使えます。下の写真のように、MicrosoftのSurface Proシリーズや、HPのENVY x360 13シリーズが大学生にとても人気があります。

ディスプレイとキーボードが分離してタブレットPCとしても使えるMicrosoft Surface Pro。

タブレット変形ができるノートパソコン(2in1 PC)のHP ENVY x360 13。ディスプレイを360度回転させることで、タブレットとしても使える。

このような2in1 PCの製品をタブレットとして使う場合、下の写真のようにタッチキーボードが画面上に表示されて入力することができるようになります。スマホやタブレットのような感じで、画面上のキーに指でタッチして入力することができます。

これであればほとんど音を出さずに静かに入力することができます。両手が使えるので、テンポよく入力できるでしょう。Wordなどのソフトを使って、直接デジタルノートを作成できるのが魅力です。

2in1 PCをタブレットの状態で使うと表示されるタッチキーボード。

関連記事 → 大学生向けの最新の2in1 PC

関連記事 → Wordで数式を綺麗に書く方法~レポート作成に便利

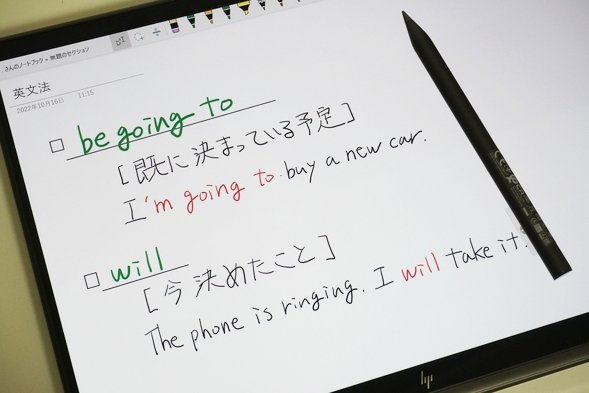

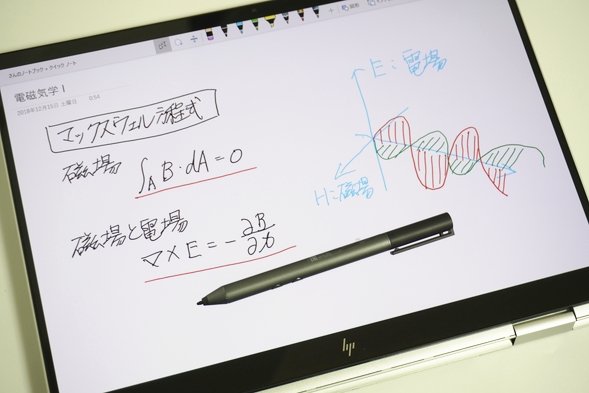

デジタルペンで手書き入力

上述の2in1 PCを使うと、タッチキーボードが使えるだけでなく、デジタルペンで画面に手書き入力することもできます。

2in1 PCとデジタルペンを使って、手書きで講義ノートをとっているところ。

大事な箇所に赤線を引いたり、文字の色を変えるのも簡単です。

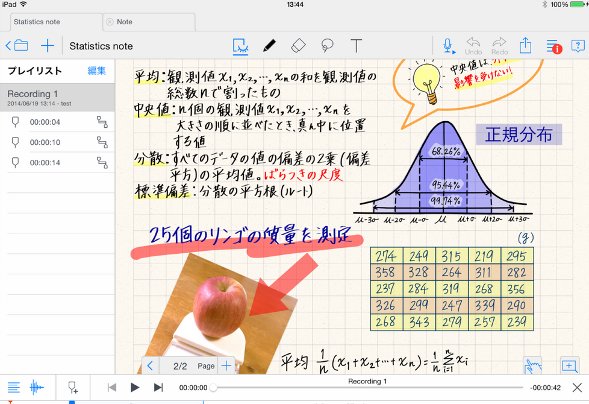

また、物理や化学、数学などでは、グラフを書いたり、ギリシャ文字や微分積分などの記号、数式、化学式、ベクトル、電場や磁場などのイメージが登場しますが、これらの特殊な文字や記号、グラフや図が出てきたとしても、手書きでささっと書き写すことができます。

ペン入力はかなり便利で、消しゴムのように使うことができたり、文章や図をまとめて別の場所に移動させたりといった使い方もできます。

詳細はこちら → 大学生向けの最新の2in1 PC

ノートパソコンをうまく活用できないときは、iPadなどのタブレットPCを検討しよう

ノートパソコンを使って講義ノートをとりたいけど、キーボードがカチャカチャ鳴って迷惑だから使えないといった方や、2in1 PCを持っていないというような場合は、iPadなどのタブレット端末を別途用意して使うという方法があります。

この方法はノートパソコンとは別にタブレットPCを購入する必要があるので、余分に費用がかかってしまうのがデメリットです。

ただ、タブレット端末を使うと、ノートパソコンよりも薄くて軽くなるので、簡単に学校に持って行くことができます。多くのタブレットは500g以下のものが多く、ノートパソコンを持って歩くよりもずっと楽です。

タブレットとしてよく使われるiPad。

大学生は大学構内で教室を移動したり、昼休みに学食に行ったりしますが、その間カバンに入れて持ち歩いてもあまり疲れません。授業のノートをデジタルでとるということであれば、タブレットはとても良い選択肢です。

注意してほしいのは、タブレットが楽だからと言って、大学生活全般においてパソコンを使わないというのはやめましょう。性能はノートパソコンの方が良いですし、パソコンにしかできないことがたくさんあります。作業の効率はパソコンの方がはるかに良いです。あくまで、授業ノートをとるという点において、タブレットPCにはメリットがあります。

タブレットを使って大学の講義ノートをとる場合には、タッチキーボードが使えますし、iPadなど、機種によってはデジタルペンでの入力にも対応しています。

100円ショップで購入できるペンもあるのですが、線が途中で途切れてしまうことがあったり、滑らかに書くことができないということもあります。そのため、できれば専用のペンを購入することをおすすめします。専用ペンであればストレスなく滑らかに書くことができます。

以下のページでは、大学生が使いやすいタブレットPCを紹介していますので、是非参考にしてみてください。

詳細はこちら → 大学生におすすめのタブレットPC

ノートをとることができるおすすめのアプリは?

パソコンやタブレット端末を使ってノートをとるときに使えるアプリをご紹介します。ノートアプリはたくさんあるのですが、以下のものが使いやすくておすすめです。

おすすめの手書きアプリ

(1)OneNote

(2)Word

(3)Metamoji Note

(4)TruNote

OneNote

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

テキスト入力 | 〇 |

|---|---|---|---|

| 手書き対応 | 〇 | 画像の挿入 | 〇 |

OneNoteは、まさにデジタルノートを作成できるソフトです。大学の講義ノートをとるのであればOneNoteが一番おすすめです。複数の授業の内容をOneNote1つにまとめることができ、とても便利です。

Wordと同様に、Microsoft Office製品(Office Home and Business、Office Professional、Office 365)に含まれています。

OneNoteを使って手書きで講義ノートをとっている例。

Windows 10であればOneNote for Windows 10として、標準でインストールされています。無料で使うことができるのでうれしいですね。

また、MacパソコンやiOS、Androidなどを搭載したタブレットでも利用することができます。

Word

| 対応OS | Windows, Mac, Android, iOS |

テキスト入力 | 〇 |

|---|---|---|---|

| 手書き対応 | 〇 | 画像の挿入 | 〇 |

WordはMicrosoft Office製品に含まれているソフトです。Wordは文書作成ソフトで、使ったことがある人も多いでしょう。レポート作成の時はWordを使っている人がほとんどだと思います。

パソコンの場合、Office製品を購入すればWordを使うことができます。Wordは手書き入力にも対応しています。iOSやAndroidなどを搭載したタブレットでも利用することができます。

Metamoji Note

| 対応OS | Windows, Android, iOS |

テキスト入力 | 〇 |

|---|---|---|---|

| 手書き対応 | 〇 | 画像の挿入 | 〇 |

無料アプリのMetamoji Not Liteと有償版のMetamoji Noteがあります。有償版でも980円と非常に安く、お財布に優しいです。機能も豊富で、デジタルノートを簡単に作成することができます。

Metamoji Noteでのノート作成例。

Windowsだけでなく、iOSやAndroidなどでも使うことができます。クラウドサービス「MetaMoJiクラウド」に、作成したノートやアイテムを2GBまで無料でバックアップできます。

TruNote

| 対応OS | Windows, Android, iOS |

テキスト入力 | 〇 |

|---|---|---|---|

| 手書き対応 | 〇 | 画像の挿入 | 〇 |

Dynabook(東芝)の無料アプリです。とても使い勝手が良いです。

実際にTruNoteで心理学の講義ノートを作成しているところ。

dynabook製品(dynabook VZなど)に標準でインストールされていますが、Microsoft Storeから誰でも無料でダウンロードすることができます。

以下のページに、TruNoteを使って大学の講義ノートのとり方を解説していますので参考にしてみてください。

参考記事: 手書きノートアプリ「TruNote」を使って板書する方法

パソコンやタブレット、スマホなど、複数の機器で連携させることができる

パソコンやタブレットで板書した講義ノートは、WordやOneNote、Metamoji Noteを使うと他のパソコンやスマホ、そしてタブレットで簡単に見ることができるようになります。

電車の中で講義の内容をスマホでサッと見返すといった使い方ができるようになります。

WordとOneNoteの場合

MicrosoftはOneDriveというクラウドストレージを提供していて、5GBまで無料で利用することができます。Windowsからはもちろんのこと、MacやiOS、android端末からもアクセスすることが可能です。

WordやOneNoteでファイルを保存する場合、保存先にOneDriveを選択すると、複数の端末からアクセスすることができるようになります。つまり、板書した講義ノートを、Windowsパソコンやタブレット、スマホなどで簡単に見ることができます。

また、WindowsなどのPCで編集した場合でもOneDriveに保存しておけば、タブレットで開いたときには最新の情報に更新されているので、デバイス間でファイルのやり取りを意識する必要がなく、とても楽にファイルの閲覧・編集が可能になります。

Metamoji Noteの場合

オンラインストレージであるMetaMoJiクラウドにデータを保存するようにすると、同一IDで結ばれた端末間で、データを同期させることができます。

タブレットとPCの間でデータのやり取りが簡単にできるようになります。

まとめ

ノートパソコンを使って講義ノートをとるというと、キーボードをカチャカチャたたいて打ち込んでいくということを想像していた方が多いかもしれませんね。

もちろん、キーボードを直接叩いてノートをとることもできますが、タブレットに変形するノートPCやタブレット端末、そしてデジタルペンを使えば、とても簡単にノートをとることができて非常に便利です。

パソコン1台にまとまりますし、レポート作成にもすぐに活用できます。複雑な数式や図表なども簡単にメモできます。

もし、ノートパソコンで講義ノートをとるのが便利そうだなと思ったら、ぜひ試してみてください。

詳細はこちら → 大学生向けの最新の2in1 PC

この記事を書いた人

|

石川 |

著者の詳細はこちら

1.最新の2in1 PC~ノートPCにもタブレットにもなる便利なパソコン

2.大学生におすすめのノートパソコン

3.持ち運びに便利な薄くて軽いノートパソコン

4.大学生におすすめのタブレットPC

▲ このページの上部へ戻る