大学生のノートパソコンに最適なCPUは何?

更新日:2026年1月6日

ノートパソコンの性能を決める大事な要素の1つがCPUになります。CPUの性能が高いとサクサク快適に動きますし、逆に性能が低いと動作が遅くてイライラする、ということにもなりかねません。

パソコンを購入するときには、必ずCPUを見て判断する必要がありますが、「なんだか難しそう」と思うことはないでしょうか?このページでは、大学生にとって最適なCPUの選び方をご紹介したいと思います。

CPUはインテル製とAMD製の2種類がある

パソコンを購入するときに見ておく必要があるものの1つとしてCPUがあります。ぱっと見ると難しい英語が並んでいるように見えますが、実は種類は限られています。

まず、CPUは以下の表のように、インテル(Intel)製とAMD製の2種類があります。

| メーカー | CPU | 特徴 |

|---|---|---|

| インテル | ・Core Ultraシリーズ (Core Ultra 5 / Core Ultra 7) |

・最新(第14世代) ・AI機能(NPU)搭載 ・高いグラフィックス性能 |

| ・Coreシリーズ (Core 5 / Core 7) |

・最新(第14世代) | |

| ・Core iシリーズ (Core i3 / Core i5 / Core i7) |

旧CPU (第13世代以前) |

|

| AMD | ・Ryzen AIシリーズ | ・最新 ・AI機能搭載 |

| ・Ryzenシリーズ (Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7) |

・インテルのCPUと同等の性能で少し安い(コスパが良い) ・AI機能搭載モデルと非搭載のモデルがある |

現在のノートパソコンに搭載されているCPUは、インテル製のものとAMD製の2種類があります。

インテル製のものはCore Ultra 5などのCore Ultraシリーズや、Core i5 / Core i7などのCore iシリーズといったCPUがあります。Coreは「コア」と呼びます。Core UltraやCore iシリーズを搭載したノートパソコンはとても多いです。ノートパソコンの購入を検討するときは、このCoreシリーズのCPUを見ることがとても多いと思います。

一方で、AMD製のものはRyzen AI 7 350といったRyzen AIシリーズや、Ryzen 3やRyzen 5、Ryzen 7といったRyzenシリーズがラインナップされています。Ryzenは「ライゼン」と呼びます。インテル製のCPUと同等の性能で安価ということもあり人気があります。

ここまでで、CPUの種類についてインテル製とAMD製の2種類があって、それぞれCoreシリーズとRyzenシリーズがあることがお分かりいただけたと思います。

CPUの種類・インテル製のCPUとAMD製のCPUがある

・インテル製はCore Ultra 5 / Core Ultra 7 / Core i3 / Core i5 / Core i7 など

・AMD製はRyzen AI、Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

・インテル製はCore Ultra 5 / Core Ultra 7 / Core i3 / Core i5 / Core i7 など

・AMD製はRyzen AI、Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

▼ 参考記事

AI機能の有無とCPUの性能を検討する

では、次はCPUの性能について見ていきましょう。

2024年からはCPUにAIでの処理機能 (NPU)が搭載されるものが登場し始めました。現在のところ、AI機能 (NPU)が搭載されているノートパソコンと非搭載のノートパソコンがありますが、2026年現在はAI機能を搭載した製品が増えてきています。

CPUのAI機能(NPU)を利用できるアプリケーションはまだ少ないのが現状ですが、今後NPUを利用できるものが増えてくるでしょう。そのため、数年後を見越してAI機能を搭載したCPUを選択するか、今後しばらくはAI機能は使わないから特にこだわらずに別のCPUを選択するかを検討しておくと良いでしょう。

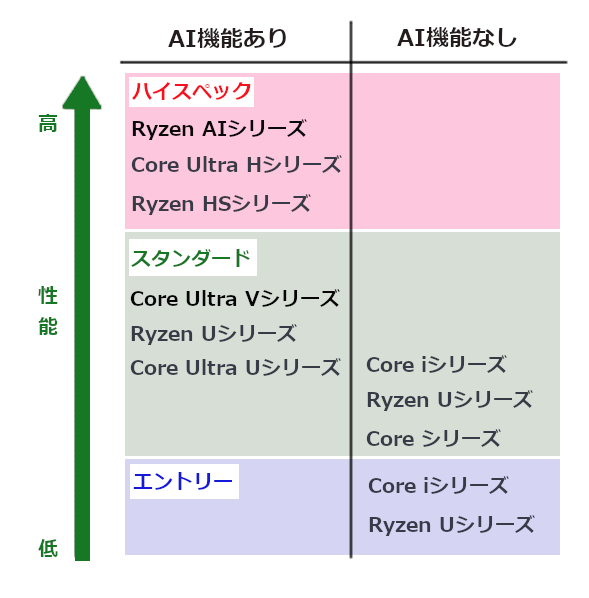

大まかな目安になりますが、現在販売されているノートPCの主なCPUについて、AI機能あり/なしで、性能の目安を下にまとめてみました。

上図ではハイスペックな性能、スタンダードな性能、エントリー性能という3つに分類しています。性能が高いCPUを搭載した製品ほど、価格的にも高くなる傾向にあります。

ハイスペックな性能のCPU

Core Ultra 7 155HやCore Ultra 5 125HなどのCore Ultra Hシリーズ、そして、Ryzen AI 7 350などのRyzen AIシリーズやRyzen 7 8840HSなどのRyzen HSシリーズのCPUは性能が非常に高く、AI機能が搭載され、しかも内蔵グラフィックス性能もとても高くなっています。

CPUの末尾に「H」や「HS」、「HX」など「H」の文字が入っていれば、とても性能の高いハイスペックなCPUなんだなと思ってもらえれば大丈夫です。

スタンダードな性能のCPU

CPUの末尾に「H」が含まれていなければ、多くのCPUがスタンダードな性能になります。上図の緑で示したスタンダードな性能のCPUを搭載したノートパソコンは、とても多くラインナップされています。

性能と価格のバランスがとれていて、とても快適に使うことができるでしょう。通常はこのスタンダードクラスのCPUを選択しておけば外さないと思います。

AI機能を搭載したスタンダードクラスのCPUはCore Ultra 258VやCore Ultra 7 155U、そしてRyzen 7 8840U、Ryzen 5 8640Uなどがあります。

特に最近はCore Ultra Vシリーズに勢いがあり、このCPUを搭載したノートパソコンをよく見かけます。Core Ultra Vシリーズは省電力で動作しつつも性能が高く、しかもグラフィックス性能が高いのが特徴でとても優秀なCPUです。

一方で、スタンダードクラスのCPUとしては、Core i7やCore i5といったCore iシリーズもあります。

また、Ryzen 5 7530UなどのRyzen 7530U / 7035UシリーズというCPUもあります。7000番台で末尾が30Uもしくは35Uで終わるものが該当します。

Core iシリーズやRyzen 7530U / 7035Uシリーズは一世代以上前のものになるのですが、価格が少し下がることも多く、購入しやすくなります。インターネットやメール、Word、Excelといった作業にはAIをほとんど使わないので、AI機能はあまり必要ないということであればこれらのシリーズのCPUを搭載したノートPCを選択するのも良いです。

さらに、最新のCPUにはなりますが、AI機能が搭載されていないスタンダードクラスのCPUとして、Core 7 150UなどのCoreシリーズもあります。Coreの後に直接数字が来るのですが、Core i7などと間違いやすいので気をつけましょう。

エントリークラスのCPU

スタンダードクラスのCore iシリーズやRyzen Uシリーズでも、Core i3やRyzen 3などのCPU、Ryzen 5 7520Uなど(7000番台で末尾が20Uで終わる)といったCPUに関しては性能は低めになります。

最近のパソコンは性能の進化がすごいので、上図の紫で示したエントリー性能のCPUでも、快適に使うことができることが多いです。ただ、パソコンは5年以上使い続けることが多いので、なるべく良い性能のCPUを選んでおくと、快適に使い続けられる時間が伸び、PCの買い替えを先延ばしにできると思います。

上図では各CPUのシリーズの性能の分類を記載していますが、CPUの性能については以下の記事に詳しくまとめています。こちらの記事では、CPUの表記の見方についてもまとめているので、CPUの見方をより詳しく知りたい、細かな性能の違いを理解したいという方は、下のリンクからご覧いただければと思います。(参考記事:CPUの表記の見方)。

大学生はどのCPUを選べば良い?

それでは、具体的に大学生に最適なCPUを詳しく見ていきたいと思います。

CPUのAI機能はどうする?

AI元年と呼ばれた2024年以降、AIが爆発的に広がっています。ノートパソコンのキーボードにはCopilotキーと呼ばれるMicrosoftのAIを利用できるキーが採用されました。キーボードに新しいキーが登場するのは約30年ぶりのことになります。これはかなり大きなインパクトのあることで、AIはこれからのパソコン生活で必須の機能になるかもしれません。

そういう意味では、AI機能を利用できるCPUを選択しておくと今後安心かもしれません。

ただ、現状ではまだAI機能を利用できるアプリの数は少ないので、今すぐに使えるというわけではないのも事実です。それでも、今後はAI機能を利用するアプリケーションが増えていくことが予想されるので、数年後を見越して選択するというのもありです。

もちろん、人によっては、パソコンはネットとWord、Excel、パワポくらいでいいや、という人もいると思います。そういう人にとってはAI機能は不要かもしれませんので、AI機能のありなしを問わず、性能と価格で選択するのも良いでしょう。

インテルのCoreシリーズとAMDのRyzenシリーズ、どっちがいい?

次に、インテルのCoreシリーズとAMDのRyzenシリーズのどっちがいいか?という問題があります。

「TVやネットとかでインテルって聞いたことあるから、Coreシリーズの方がいいんじゃない?」とか、「なんとなくRyzenの響きがかっこいいからこっちにしようかな」、とか思う人もいるかもしれません。個人的には感覚で決めても困ることは少ないかなと思うのですが、性能や価格について知っておくとより判断がしやすいと思います。

CoreシリーズとRyzenシリーズはどちらも良い性能ですが、筆者が多くのノートPCをレビューした限り、2026年現在の時点では、性能はCoreシリーズの方が少し良いように思います。

ただ、普通に使う分には性能差はほとんど問題になりません。専用のソフトで計測すると違いが出るのですが、体感的に速度が違うということはありませんので、あまり気にしなくても良いと思います。

一方で、RyzenシリーズのCPUを搭載したノートPCの方がCoreシリーズを搭載したノートPCよりも安い価格で購入できることも多いです。

性能をとるか、価格をとるかという判断になると思いますので、用途や予算などをもとに検討していただければと思います。

文系の大学生に最適なCPU

文系の場合は、WordやExcelを使った講義のレポートや書類作成、インターネットでの調べ物や検索、動画鑑賞、プレゼン、就職活動など、比較的負荷のかからない作業がほとんどです。

そのため、文系の大学生の場合はほとんどの場合、スタンダードな性能のCPU(上図の緑色のCPU)を選択すれば大丈夫です。長く快適に使い続けられるでしょう。

文系に最適なCPU

スタンダードな性能のCPUの例

・Core Ultra 5 125U / Core Ultra 155U

・Core Ultra 226V / Core Ultra 258V

・Ryzen 5 8640U / Ryzen 7 8840Uなど

・Core 5 120U / Core 7 150U

・Core i5-1335U / Core i7-1355U

・Core Ultra 5 125U / Core Ultra 155U

・Core Ultra 226V / Core Ultra 258V

・Ryzen 5 8640U / Ryzen 7 8840Uなど

・Core 5 120U / Core 7 150U

・Core i5-1335U / Core i7-1355U

理系の大学生に最適なCPU

理系の場合は、負荷のかかる処理が増える傾向にあります。専門ソフトを使ったり、プログラムを書いて解析やデータ処理を行ったりする人もいます。複数の作業を並行して行うことも多いです。

ただ、このような使い方を全くせずに卒業する人も中にはいるのですが、どちらになっても対応できるようにするためにも、性能の良いものを選んでおくと安心です。

理系の中でも8~9割くらいの大学生でもスタンダードな性能のCPU(上図の緑色のCPU)で問題ありません。多くの理系大学生が該当します。Core Ultra 5やCore Ultra 7、Ryzen 5やRyzen 7が良いです。しっかり使うことができるでしょう。

残りの1~2割については、理系の中でも3DCADを動かしたり、AIなどのグラフィックス(GPU)を使ったプログラミングを行う人などは、とても高い性能が必要となります。CPUの末尾にHがついたハイスペックなCPU(Core Ultra 7 155Hなど、上図の赤色のCPU)を搭載していたり、NVIDIA GeForceシリーズの高性能なグラフィックスを搭載したハイスペックな製品を選択すると良いでしょう。

理系に最適なCPU スタンダードCPUの例

・Core Ultra 5 125U / Core Ultra 155U

・Ryzen 5 8640U / Ryzen 7 8840Uなど

・Core Ultra 226V / Core Ultra 258V

・Core 5 120U / Core 7 150U

・Core i5-1335U / Core i7-1355U

ハイスペックCPUの例

・Core Ultra Hシリーズ(Core Ultra 7 155Hなど)

・Ryzen AIシリーズ(Ryzen AI 7 350など)

・Ryzen HSシリーズ (Ryzen 7 8840HSなど)

・Core Ultra 5 125U / Core Ultra 155U

・Ryzen 5 8640U / Ryzen 7 8840Uなど

・Core Ultra 226V / Core Ultra 258V

・Core 5 120U / Core 7 150U

・Core i5-1335U / Core i7-1355U

ハイスペックCPUの例

・Core Ultra Hシリーズ(Core Ultra 7 155Hなど)

・Ryzen AIシリーズ(Ryzen AI 7 350など)

・Ryzen HSシリーズ (Ryzen 7 8840HSなど)

美術・芸術・デザイン系の大学生の場合

美術・芸術・デザイン系の場合は、専攻する内容によるのですが、学校で作品制作を行うことがよくあります。作品制作はパソコンに負荷がかかることが多く、高い性能が求められます。

そのため、Windowsを選択する場合はハイスペックなCPUを選択するのが良いでしょう。また、NVIDIA GeForceなどの高性能なグラフィックスも必要となることも多いです。

ただ、これらの学部の場合、学校からMacを指定されることも多いです。作品制作の現場ではMacが使われることが多い、授業でMacを使う、というのが理由のようです。

大学から説明があると思うので、予め確認しておくのが良いです。新入生の場合は、入学時にパソコンの案内や説明があると思います。

例外として

文系も理系も、多くの学生が一般向けのCPUを搭載したノートパソコンで大丈夫なのですが、もしゲームをしっかりプレイしたい、本格的な画像や動画編集などをやりたいというような場合には、ハイスペックなCPUと高性能なグラフィックス(NVIDIA GeForceシリーズ)を搭載したノートパソコンを選択したほうが良いです。

これらの作業は大きな負荷がかかるため、一般向けのCPUを搭載したノートパソコンでは性能不足になることがあります。

スタンダードな性能のCPUを搭載したノートパソコンの選び方

文系・理系を含め、多くの大学生がスタンダードな性能のCPUを選択することになると思います。ただ、スタンダードな性能のCPUを搭載したノートパソコンはとても多いので、さらにどの製品を選んだらいいのか迷ってしまうかもしれません。

選び方の基準としてはいろいろあるのですが、大学生の場合は「大学に持っていくかどうか?」を基準にして考えると良いと思います。

というのも、講義やゼミ、研究室にノートパソコンを持っていく場合、自宅との往復や大学構内での移動などでパソコンを持ち歩くのはとても疲れます。教科書やノート、私物などの荷物もあることを考えると、なるべく軽いほうが負担が軽減されて勉強にも集中できますし、友達との大学生活も楽しむことができます。

大学に持っていくことがほとんどない場合には、少々重たくてもまったく問題ありません。どんなパソコンを選んでも大丈夫です。

もし、わからないということであれば、大学に持っていくことになっても大丈夫なように、なるべく軽いものを選んでおくと安心です。

ちなみに、ノートパソコンのサイズと重さのおおよその関係は以下のようになります。

| サイズ | 重さ | 持ち運びのしやすさ |

|---|---|---|

| 15.6インチ以上 | 約1.5kg以上 | △ |

| 14インチ以下 | 約690g~1.4kg | 〇 |

持ち運ぶことを考えているのであれば14インチ以下の軽い製品を、自宅に置いておくことがほとんどという場合は15.6インチ以上も含めた全ての製品から選択すれば大丈夫です。

そこが決まれば、あとはデザインやメーカー、価格などで絞り込んでいけば決めやすいと思います。

このことを元に、スタンダードな性能のCPUを搭載したノートPCで持ち運びのしやすいものやデザインの良いもの、自宅で使いやすいものを以下にご紹介していますので、参考にしていただければと思います。

スタンダードな性能のCPUを搭載したおすすめノートパソコン

・1kg以下の超軽量ノートPC

・高性能で高速な動作

・爽やかなカラーデザイン

・高性能で高速な動作

・爽やかなカラーデザイン

・世界最軽量だから持ち運びが超便利

・標準で3年保証だから安心

・上質なデザイン

・標準で3年保証だから安心

・上質なデザイン

・1kgを切る超軽量ノートPC

・若者向けの爽やかなカラーモデル

・周辺機器との接続が安心

・若者向けの爽やかなカラーモデル

・周辺機器との接続が安心

・10万円以下で購入しやすい

・スタンダードな性能で使いやすい

・持ち運びもOK!

・スタンダードな性能で使いやすい

・持ち運びもOK!

・バッテリー駆動時間が長い

・スタイリッシュなデザイン

・

・スタイリッシュなデザイン

・

・軽い15.6インチノートPC

・サクサク快適に動作

・購入しやすい価格帯

・サクサク快適に動作

・購入しやすい価格帯

ハイスペックCPUを搭載したノートパソコンの選び方

ハイスペッククラスのCPUは高速に動作し高い性能を発揮してくれます。スタンダードCPUよりも1.5倍~2倍程度も性能が良いです。

また、ハイスペックなCPUを搭載したノートパソコンには、高性能なグラフィックス(NVIDIA GeForceシリーズ)も合わせて搭載した製品も多いです。このような製品を使うと、デザインやイラスト作成、本格的な画像・動画編集、ゲーム、アニメーション、3DCADやCG制作などの高いグラフィックス性能を必要とする作業を快適に行うことができるようになります。

ハイスペックCPUを搭載したノートPCで持ち運ぶのに便利な軽い製品は、2026年現在ではdynabook RZシリーズ、HP OmniBook X Flip 14-fk、Lenovo Yoga Slim 7 Gen 10などがあります。

これらの製品以外では、基本的には15.6インチ以上で2.0kgを超えるものが中心です。この傾向は昔から変わっていなくて、ハイスペックCPUを搭載したノートPCは大きめで少し重ためなものが多いです。

自宅に据え置いて使う場合には、重さや大きさを気にしなくてもよくなります。あとは、高性能グラフィックス(NVIDIA GeForce)をどれにするかといったことや、デザインや価格から絞り込んでいけば良いでしょう。

ハイスペックCPUを搭載したおすすめノートパソコン

・1kg以下の超軽量ノートPC

・幅広い用途にしっかり使える

・ポート類が充実して使いやすい

・幅広い用途にしっかり使える

・ポート類が充実して使いやすい

・動画編集にも使える

・持ち運びもOK!

・OLEDディスプレイを搭載

・持ち運びもOK!

・OLEDディスプレイを搭載

・持ち運びやすい軽さとサイズ

・高い性能で快適に使える

・OLEDディスプレイを搭載

・高い性能で快適に使える

・OLEDディスプレイを搭載

・ガチ勢のゲーマーも満足の高い性能

・作品制作もゲームも超快適

・リフレッシュレート240Hz

・作品制作もゲームも超快適

・リフレッシュレート240Hz

・購入しやすい価格帯

・気軽にゲームが楽しめる

・本格的な動画編集もOK!

・気軽にゲームが楽しめる

・本格的な動画編集もOK!

この記事を書いた人

|

石川 |

著者の詳細はこちら

1.大学生の使用用途で比較するノートパソコンの性能

2.大学生のノートパソコンのメモリ容量の選び方

3.大学生のノートパソコンのサイズは何インチが最適?

4.動画編集や理系の研究用途などの高負荷な処理にも使えるハイスペック・ノートPC

5.ノートパソコンの寿命~パソコンは何年使える?

6.大学生におすすめのノートパソコン

7.わかりやすい!CPUの表記の見方

8.動画編集や理系の研究用途などの高負荷な処理にも使えるハイスペック・ノートPC

9.自宅用に最適なスタンダード・ホームノートパソコン

10.レポート作成、インターネット、メールが中心のライト・ユーザー向けノートPC

11.インテルCPUを搭載した快適に使えるノートパソコンの選び方

▲ このページの上部へ戻る