大学でノートパソコンを使うときに必要なセキュリティ対策

更新日:2025年5月2日

大学に自分のノートパソコンを持って行って使う大学生にとって、安全にパソコンを使うことはとても大事です。

適切なセキュリティ対策を実施していないと、ウイルスやマルウェアに感染したりデータが漏洩したりなど、重大な事案に発展してしまいます。

そこでこのページでは、情報処理安全確保支援士というサイバーセキュリティの国家資格を持つ筆者が、大学でパソコンを使う時のセキュリティについて、具体的な事例や対策法などについて解説したいと思います。

セキュリティの3つのポイント

まず、セキュリティの考え方なのですが、大学でノートパソコンを使う時のポイントは以下の3つになります。

セキュリティのポイント ・感染しない

・感染させない

・盗まれない

・感染させない

・盗まれない

これらをもう少し詳しくいうと、

・自分のパソコンがウイルスやマルウェアに感染しないこと

・他のパソコンや機器にウイルスやマルウェアを感染させないこと

・大事なデータや機器を盗まれないこと

ということになります。これらについて、以下で具体的な場面と対応策についてご紹介します。

大事なセキュリティ基本事項

実際にノートパソコンのセキュリティについては、対策がいくつかあるのですが、最初にすべての人に必須の基本事項をご紹介します。とても大事ですので、必ず対応するようにしましょう。

セキュリティソフトをインストールする

パソコンをウイルスやマルウェアから守るために、セキュリティソフトをインストールしましょう。

インターネットやメールを使っているときに怪しいファイルをダウンロードしたとしても、セキュリティソフトが未然に防いでくれてウイルスの感染から守ってくれます。

また、セキュリティソフトをインストールしていないと、パソコンがウイルスに感染しても気がつきません。さらに、他のパソコンや機器に感染を広げてしまう場合もあります。自分がウイルスの被害者であると同時に感染を広げる原因になってしまいます。

自分のパソコンを守るためだけではなく、周りのパソコンや機器を守るためにも、セキュリティソフトは必ずインストールしましょう。

また、セキュリティソフトは1年ごとに契約を更新する製品が多いですが、気がつかないうちに使用期限が切れている場合もありますので、必ず契約が有効な状態であるかどうかもしっかり確認しておきましょう。

もし、セキュリティソフトをまだインストールしていないという人や、セキュリティソフトの乗り換えを検討している方は、以下の記事をご参考にしていただければと思います。

OSを常に最新に保つ

ウイルスやマルウェアなどは、OSの脆弱性を狙って入り込んでくる場合があります。使っているパソコンがWindowsであれば、Windowsのプログラムの不備をついてパソコンに侵入してきます。最新の状態であれば防ぐことができた攻撃も、脆弱性があるためにウイルスに感染してしまうかもしれません。

Windowsは定期的にプログラムが更新されるので、最新のプログラムが適用されている状態にしておくと安全性が高まります。

Windows 11の場合は、画面中央下部にあるWindowsのマーク→設定→Windows Updateを開くと、更新プログラムがあるかどうかがわかります。

(設定画面のマーク)

(設定画面のマーク)

Windowsの更新プログラムリスト。

ここがなるべく最新の状態に保たれているようにしましょう。更新プログラムのリストが少しくらいだったら大丈夫ですので、あまり神経質にならなくても大丈夫です。また、Windows 11の場合は特に何もしなくても自動でアップデートされるようになっていて、毎日確認する必要はありませんのでご安心ください。

ただ、パソコンをしばらく使っていないと更新プログラムのリストがずらっといっぱい並んでいることもありますので、その場合はすぐにアップデートを実行しましょう。

時々この画面を見て更新プログラムがたまっていないかどうか気をつけておくと良いです。

大学のWi-Fiに接続するとき

大学にノートパソコンを持っていくと、大学のWi-Fiに接続してインターネットをしたり、学内サイトに接続したりすると思います。

このとき上述したように、セキュリティソフトがインストールされていないとネットワークを通じてウイルスに感染する可能性が出てくるだけでなく、逆に自分のパソコンがウイルスに感染してしまうと、大学のネットワークを通じてウイルスを拡散してしまう可能性が出てきてしまいます。

そのためにも、繰り返しになりますが、セキュリティソフトのインストールと有効性の確認(契約が有効な状態)を行い、そしてOSを常に最新の状態にしておくことが大事です。

そして、大学のWi-Fiに接続するときには、さらに以下の点にも注意が必要です。

アクセスポイントに気をつける

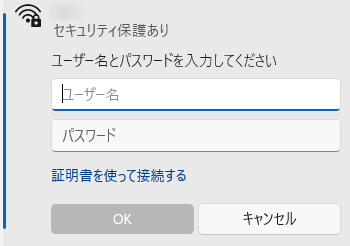

Wi-Fiに接続するためには、パソコンから設定を行う必要があります。

多くの場合、Wi-Fiのアクセスポイントを選択し、学校から指定されたIDとパスワードを用いて接続することが多いと思います。

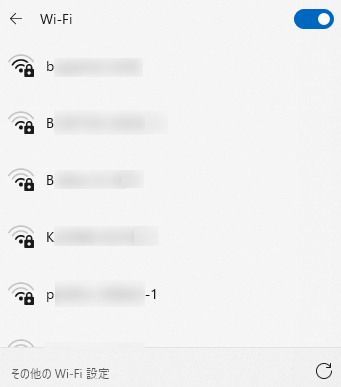

アクセスポイントの一覧が表示された際、学校から指定されたアクセスポイントによく似た名前が表示されていたり、全く同じ名前だけど鍵マークがついていなかったりするようなアクセスポイントは非常に危険な可能性があるので気をつけましょう。

悪意のあるユーザーが勝手にアクセスポイントを立ち上げて、間違って接続してきたユーザーの通信を傍受しようとしている可能性があります。通信内容を盗み見られてしまい、大事な個人情報などが盗まれてしまうかもしれません。

Wi-Fiのアクセスポイント一覧。

大学で指定されたアクセスポイントであるか、しっかり確認することが大事。

大学で指定されたアクセスポイントであるか、しっかり確認することが大事。

鍵マークのあるアクセスポイントと鍵マークのないアクセスポイント。

鍵マークのないアクセスポイントは通信が暗号化されないので、通信内容が丸わかりになってしまうためとても危ない。

鍵マークのないアクセスポイントは通信が暗号化されないので、通信内容が丸わかりになってしまうためとても危ない。

そのため、アクセスポイントに接続する際は、注意してしっかり確認するようにしましょう。

のぞき見に気をつける

自宅でノートパソコンを使うときは特に注意しなくても大丈夫ですが、大学など人が多く集まるところでパソコンを使う際は、のぞき見に気をつけましょう。

主に気をつける点は以下の2つです。

のぞき見の注意点・画面ののぞき見

・パスワードや暗証番号の入力などのキーボードのタッチ

・パスワードや暗証番号の入力などのキーボードのタッチ

画面ののぞき見

パソコンの画面をのぞかれると、どんなサイトにアクセスしていたかといったことやメールなどのプライベートな内容を見られてしまい、恥ずかしい思いをすることになります。

恥ずかしいだけならまだ被害は少ないのですが、オンラインバンク(ネット銀行)の画面を見られるなどして個人のユーザーIDや貯金残高などが見られてしまったり、メールの画面で自分や知り合いのメールアドレスが見られてしまったり、予定表を見られて行動を把握されてしまったりすると、大事な個人情報が漏れることにつながり危険度が上がります。

外出先では見られて困るようなサイトにはアクセスしない、もしくは周りに気をつけてアクセスするなどの対策が必要です。

キーボード入力ののぞき見 (ショルダーハッキング)

ユーザーIDやパスワード、暗証番号というのはとても大事な情報で、誰かの手に渡ってしまうと悪用されたり、お金を盗まれたりといったことが起こってしまいます。

特に外出先でこのような作業をする場合は細心の注意を払いましょう。ショルダーハッキングといって、キーボードを入力するところを見られることで、パスワードや暗証番号を盗まれてしまうことがあります。

個人的には、多くの人がいる場所で暗証番号などを入力するのはやめておいた方がいいと思っています。

ただ、パソコンにログインする際のパスワードの入力は避けて通れないので、周りから見られていないか十分に気をつけましょう。

もしくは、指紋認証や顔認証などに切り替えると、パスワードを盗み見られる心配はなくなります。

とても大事な情報を入力するときは、タイピングの動きにも十分に注意する必要があります。

離席時のパソコンの対応

パソコンで作業しているときにトイレに行きたくなるなど、パソコンを置いて席を離れるときの対応になります。

このときの懸念事項は以下の2つです。

離席時の注意点 ・勝手に操作される

・盗まれる

・盗まれる

特に、上述のショルダーハッキングでログインパスワードが事前に盗み見られていると、危険度は上がります。

勝手に操作される

本人がいないことをいいことに、パソコンを勝手に操作されて中身を見られたり、データを抜き取られたりします。また、勝手に本人に成りすましてメールを送られてしまったりなどということも起こりえます。

影響は大きいです。

パソコンを盗まれる

最悪の場合、パソコンごと盗まれてしまう可能性があります。データを丸ごと盗られたり、パソコン本体を売り払われてしまったりなど非常に危険です。

対策は?

この対策については以下の記事にまとめています。勝手に操作されることや盗難を防止するための方法になります。

USBメモリの扱い

USBメモリは手軽にデータを持ち運びすることができる反面、しっかり管理しておかないと重大なインシデントを招いてしまいます。大事なポイントは以下の2つです。

USBメモリの注意点 ・ウイルスチェックを行う

・置き忘れない、なくさない

・置き忘れない、なくさない

USBメモリのウイルスチェックを必ず行う

USBメモリがウイルスに感染していることが起こりえます。もし、USBメモリがウイルス感染していると、パソコンに挿したときに感染する確率が高くなります。

USBメモリにデータを保存して大学のパソコンで使う場合、もしUSBメモリがウイルス感染していると、大学内のパソコンに感染を広げてしまうことになります。

特に大学の研究室やゼミに所属するようになって、研究室のPCにUSBメモリを挿してウイルスに感染させてしまうと、大事な研究データが取り出せなくなってしまうことにもつながりますので、取り扱いにはとても気をつけるようにしましょう。

自分のパソコンだけでなく、多くの人に迷惑をかけることになるので、USBメモリを使用する場合は必ず事前にセキュリティソフトを使ってウイルスチェックを実行するようにしましょう。

もしくは、大学にあるパソコンには個人で所有するUSBメモリは挿さないようにしておいた方が確実かもしれません。

置き忘れない、なくさない

USBメモリは手の平よりも小さくて持ち運びにとても便利ですが、一方で置き忘れたり失くしたりする危険性がとても高いです。

個人情報を保存したUSBメモリを紛失したというニュースが大きく報道されることもあるなど、手軽な反面、重大な事故につながりやすいです。

万が一なくしても大丈夫なように、USBメモリを暗号化したりパスワードをかけたりするなどの対策ができますが、一番大事なのはしっかり管理して置き忘れない、そして、なくさないことです。

特に、大学4年生や大学院生になるとUSBメモリに研究データを保存したり、投稿予定の論文データを入れたりする人も出てきますが、もしこのUSBメモリを紛失してしまうと大変なことになります。

最新の研究データが漏洩してしまうことになり、競争相手の手に渡ってしまったりすると不利益を被ることになるので、非常に注意が必要です。

まとめ

以上、大学でパソコンを使う時のセキュリティについて解説しました。

これを読むととても怖くて大学でパソコンが使えない、と思った人もいるかとは思いますが、ほとんどの人は普通に注意していれば大丈夫なので安心してくださいね。

セキュリティについて知っているのと知らないのとでは大違いなので、ここに書いたことが起こりうるということを気に留めておいてもらえれば大丈夫だと思います。

少しでも参考になれば幸いです。

この記事を書いた人

|

石川 |

著者の詳細はこちら

1.7年使って分かった!軽くて使いやすく安全なセキュリティソフト

2.ZEROウイルスセキュリティは更新料0円で使い続けられるセキュリティソフト

3.プレゼンス・センシングで離席中のノートパソコンを守る

4.レポートや卒論作成中にパソコンが故障して泣かないために

5.ノートパソコンのセキュリティ対策や故障を防ぐための方法

5.パソコンを使いこなそう!大学生のPC活用方法

▲ このページの上部へ戻る