理系大学生のノートパソコンの選び方

更新日:2025年1月30日

理学部や工学部など、理系の大学生は複数の処理を同時に実行したり、研究や実験のために専用のソフトを使ったりして作業を行うことがあります。

では、理系の大学生がノートパソコンを選ぶとき、どのような点に気をつければいいのでしょうか?

このページでは、実際に大学でどのような使い方をされているのかをご紹介しながら、必要となるノートPCのスペックやおすすめのノートパソコンをご紹介します。

一般教養、専門科目と実験・実習レポートの作成によく使われる

大学生になると講義のレポートを作成するために、ノートパソコンを使用することが増えます。理系の場合、作成するレポートの種類は主に一般教養・専門科目と実験・実習科目の2つです。つまり講義レポートと実習・実験レポートになります。

一般教養科目の場合は哲学や英語、経済、文学、政治などの文系科目、数学や物理、化学などの理系学問があります。2年次以降は数学や物理が専門科目として、より高度な内容を学んでいくところが多いです。基本的にはレポートの枚数は少なくて済むことが多いようです。

Wordを使って講義レポートを作成しているところ。

2年生以上になると実験や実習の時間が増えて、提出するレポートも多くなるところが多いです。1回にまとめるページ数も多くなる傾向にあります。手書きでも良いのですが、ノートパソコンを使ってレポートを作成すると、間違えた時の修正がしやすかったり、読みやすく、見た目的にもきれいなものが完成します。そして何より、パソコンを使って文章を作成する技術や表計算、グラフの作成技術が身につきます。

これらの技術は就職してから大いに役立ちますので、是非とも習熟しておきたいものです。

パソコンを使ってレポートを作成してときによく使われるのが、MicrosoftのOfficeと呼ばれるソフトになります。OfficeにはWord、Excel、PowePointなどのソフトウェアが含まれていて、それぞれ役割があります。

まず、Wordはレポートの本文を書くのに使います。一般教養科目のレポートを書く場合には、Wordがあれば大体大丈夫なことが多いでしょう。

Excelは数値データの入力や計算、グラフの作成に使用します。実験データを入力してグラフを作成し、Wordで作成した本文に貼り付けてレポートを完成させるという使い方がよくされます。

PowerPointはプレゼンでよく使われますが、講義の資料をPowerPointファイルで配布する教授もいるので、PowerPointを持っておくと良いでしょう。

講義の履修やレポート提出、授業の資料閲覧など、学内の授業支援システムを使う

大学によっては独自の学内システムを導入しているところが多くあります。自宅や大学からパソコンを使って利用することができます。

たとえば、大阪大学の場合は「CLE授業支援システム」というものを導入していて、講義の資料を一括して配布したり、パソコンで作成したレポートファイルをアップロードして提出したりしています。

国立・私立を問わず、多くの大学でこのような授業支援システムを導入しています。

理系は講義で専門科目のソフトを使うことがある

理系の場合は、専門科目のソフトを使って講義を進める場合があります。

たとえば、京都大学工学部電気電子工学科ではWindowsの専用のツールを利用した実験・実習を行っています。また、広島大学工学部第一類・第二類では、一部の授業でWindowsを利用した授業を行っています。

入学した学部や学科によって違い、必ずしもすべての講義で専用のソフトを使うわけではないですが、理系の場合は専門的なソフトを使用する場合があることを知っておいてください。

研究室に所属すると専用のソフトを使う場合がある

研究室に所属するようになると、研究テーマに応じた専門のソフトを使う機会が増えます。必ずしも全ての理系の学生が専門ソフトを使うというわけではないのですが、理系は設計やデータの解析等を行うことが多く、そのためのソフトを利用する人が多いです。

たとえば、工学部の電気系学科では電子回路の設計を行ったり、建築学科ではCADを用いた製図を行います。物理系や理論系などではシミュレーションを走らせたり、データ処理のプログラムを書いたりします。

また、実験によっては大量のデータが得られる場合があり、統計解析を行うことも多くあります。さらに、観察したサンプルの撮影画像をパソコンに取り込んだり、研究室にある共用のパソコンに自分のパソコンからネットワークを通してログインし、必要な処理を行うこともあります。

このように理系の場合は、研究テーマに沿って様々なソフトを使いながら研究を進めていくことになります。

関連記事 → 生物系学科でのノートパソコン使用場面や必要スペック

関連記事 → 化学科でのノートパソコン使用場面や必要スペック

研究発表や論文輪読会のプレゼンに使う

研究室に所属するようになると、定期的に研究や実験の進捗報告会があります。大学院生だけでなく4年生も対象となります。

行った実験や得られた結果をまとめ、研究室のメンバーの前でプレゼン発表を行います。

また、研究室のスタッフが最新の情報をキャッチアップするために、論文の輪読会が開かれます。研究論文は英語で書かれていることが圧倒的に多いのですが、研究室の研究テーマに関連する論文を読み込んで、その内容をパソコンでまとめ、みんなの前で発表します。

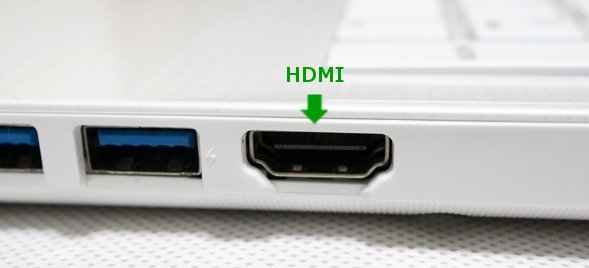

プレゼンは紙の資料だけで行われることもありますが、ノートパソコンをモニターやプロジェクターにつないで行うことも多いです。

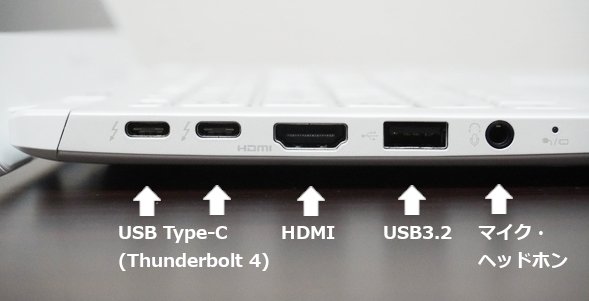

PCとモニター/プロジェクターを接続するには、外部出力の機能が必要になります。HDMIやVGA、Mini Displayportと呼ばれるものがノートパソコンに搭載されていると、ケーブルを接続するだけですぐにプレゼンに使うことができます。中でも特におすすめなのがHDMIです。この規格が一番広く普及していて安心です。

ノートパソコンに搭載されたHDMIポート。

HDMIケーブル。

WEB面接やオンライン説明会に参加したり、エントリーシートを作成したりなど、就職活動に活用する

大学生活の後半には就職活動が始まります。エントリーシートを提出する際に、パソコンを使って作成すると効率よく活動が行えます。

また、就活では複数の企業を比較したり、たくさんの企業の情報収集を行ったりするので、パソコンの広い画面で複数のウィンドウを開きながら作業ができると効率的です。

人によってはインターンシップに参加する人もいます。企業で就業体験を積むことができます。実際にパソコンを使って仕事をすることも多く、資料を作成しプレゼンに臨む場合も多くあります。

また、コロナが発生したころを境にして、オンラインでWEB面接を行ったり企業説明会を実施したりする企業が増えました。現在もその流れは変わっておらず、むしろ実施する企業は増えています。

インターネットにつながっていればスマホでもよいのですが、やはりパソコンの広い画面の方が相手の表情が見やすいので自然な対応がとりやすく、内定につながりやすいでしょう。

また、資料を提示されたときにスマホだと画面が小さくて読みづらいことも多いので、パソコンの画面でしっかり確認できると安心です。

理系の学生は負荷のかかる処理が多い

理系の場合は文系と違って、パソコンに負荷がかかることが多いです。

たとえば、ネットで調べ物をしながらレポートを書くだけでなく、データの集計や解析、グラフ作成、画像解析などの複数の処理が同時に走ることがよくあります。

CPUやメモリなどのパソコンのスペックが低いと、2~3個処理を走らせただけで一気にパソコンが重くなることもあります。

専攻する学科や研究室によっては専門のソフトを使う場合があったり、プログラムを書いて実行するなど、1つの処理を実行するだけで負荷のかかるものも多くあります。

最近のノートパソコンは性能が良くなっているので、格安ノートPCや中古パソコンを買わなければたいていは大丈夫なのですが、理系の場合はある程度の負荷にも耐えられるようなノートパソコンを準備しておく方が安心です。

学業と就活以外のノートパソコンの使用用途

ノートパソコンの使い道としては、大学の勉強・研究と就職活動が大きな役目を果たしますが、それ以外にも以下のような使い方をしている人がいます。

(1) 英語などの語学学習

(2) ブログ作成・更新

(3) 動画を見る

(4) スマホの写真や動画の管理

(5) 音楽、小説、イラストなどの創作活動

(2) ブログ作成・更新

(3) 動画を見る

(4) スマホの写真や動画の管理

(5) 音楽、小説、イラストなどの創作活動

(1)~(5)までの処理はそれぞれ比較的軽めのものになります。以下で推奨しているように、理系の大学生が使うノートパソコンとして、ある程度負荷のかかる処理もこなせるようなものを選べば、これらの作業は快適に実行することができます。

理系の大学生のノートパソコンに必要なスペック

これまで紹介してきたように、理系の場合はパソコンに負荷がかかりやすくなります。そのため、ある程度のスペックを持つノートパソコンを選択する必要があります。

具体的には、以下のような仕様を持つノートパソコンであれば、大学生活で困ることは少ないでしょう。参考にしてみてください。

理系ノートPCのスペック CPU:下の図のスタンダード以上のCPU

メモリ:8GB以上

ストレージ:SSD 256GB以上

グラフィックス:CPU内蔵のもの(インテルArc、インテルグラフィックス、 Radeon Graphicsなど)、もしくはNVIDIA GeForceシリーズ

光学ドライブ:なしでも可

インターフェース:USBポート、HDMIポート、カメラ、マイク、スピーカー

インターネット:Wi-Fi、有線LAN (なしでも可)

ソフトウェア:Office Home and Business

サイズ:持ち運ぶ予定なら14インチ以下、持ち運ばないならどのサイズでもOK

メモリ:8GB以上

ストレージ:SSD 256GB以上

グラフィックス:CPU内蔵のもの(インテルArc、インテルグラフィックス、 Radeon Graphicsなど)、もしくはNVIDIA GeForceシリーズ

光学ドライブ:なしでも可

インターフェース:USBポート、HDMIポート、カメラ、マイク、スピーカー

インターネット:Wi-Fi、有線LAN (なしでも可)

ソフトウェア:Office Home and Business

サイズ:持ち運ぶ予定なら14インチ以下、持ち運ばないならどのサイズでもOK

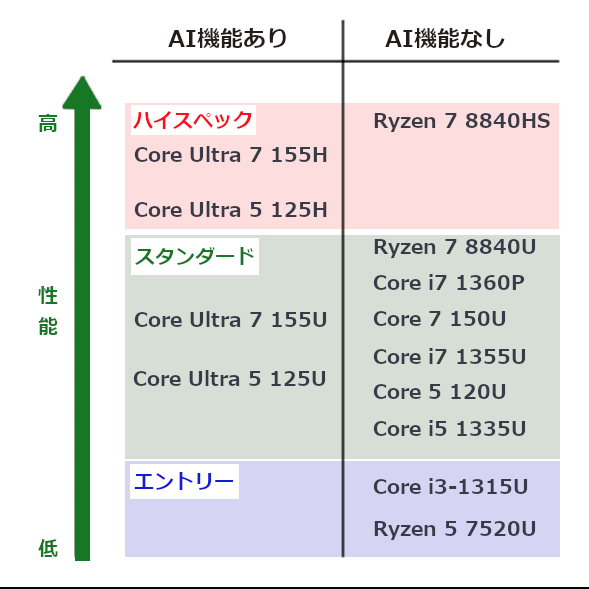

CPU

CPUには色々な種類があるのですが、2026年現在のところ、ノートパソコンに搭載される主なCPUは以下の図のようになっています。

上述のように、理系の場合は負荷のかかる処理を行うことが多いので、性能の良いものを選んでおくのが安心です。上の図で言うと、スタンダード以上のCPUが良いです。

AI機能を搭載したCPUが増えてきていますが、現在のところはまだAIを利用できるソフトウェアが少ないので、AI機能があるかどうかはあまり気にしなくても良いと思います。

エントリー性能のCPU(図の紫色のCPU)も使えなくはないですが、負荷のかかる処理を行うと時間がかかるので、あまりおすすめはしません。

▼ 参考記事

メモリ

理系の場合は最低でも8GBは欲しいです。最近のノートパソコンは8GBのメモリが標準になっているのでそれほど心配する必要はありませんが、格安ノートPCにありがちな4GBのメモリでは足りませんのでご留意ください。

複数の処理を同時に実行する場合、メモリ容量が効いてきます。容量が少ないと、すぐにパソコンが重くなってしまいます。

また、理系の場合はデータを読み込んだり、グラフや画像を描画したり、解析を行ったりなど、メモリ容量を多く使うような処理もあります。

通常は8GBで大丈夫ですが、16GBあるとより安心して使うことができます。特にプログラミングや解析、CAD、ゲーム、画像処理、科学技術計算などを行うのであれば、メモリ容量が多いに越したことはありません。

ストレージ

データが保存されるストレージはSSDとなります。以前はハードディスクを搭載しているPCもありましたが、最近はほぼ100%の製品がSSDを搭載しています。

レポートの作成程度の使い方であれば128GBで十分なのですが、研究データをたくさん保存したりすることもあるので、できれば容量は256GB程度は欲しいところです。

グラフィックス

上述のCPUのところと関係しているのですが、8割~9割くらいの大学生はグラフィックスの性能を必要とする作業はしないので、通常は特に気にしなくても大丈夫です。

もし、3DCADを使ったり、AIなどのグラフィックス性能を利用したプログラミングを行う、ゲームプレイをしっかり楽しみたいというような場合には、NVIDIA GeForceシリーズという高いグラフィックスを搭載したノートパソコンを用意する必要があります。

NVIDIA GeForceシリーズが搭載されたノートパソコンは、ほとんどがハイスペックなCPUを搭載しています。

光学ドライブ

最近は光学ドライブを搭載したノートパソコンはあまりありません。そのため、多くのソフトウェアはダウンロードして使えるようになっていることが多いので、光学ドライブは通常は必要ありません。

ただ、理系の場合は専門ソフトを使うこともあります。ダウンロードに対応しておらず、CDやDVDからインストールするということが起こるかもしれません。

その場合は、外付けの光学ドライブが販売されているので、必要になった時に用意すればよいでしょう。頻度としてはとても少ないと思います。

また、データのバックアップをDVDやブルーレイにとりたいといった場合や、語学学習のためにCDやDVD教材を使いたい、映画やドラマのDVDを見たいというような場合にも外付けの光学ドライブを利用すると良いでしょう。

大学に持っていくということを考えるのであれば、薄型・軽量タイプのノートパソコン+外付けの光学ドライブという組み合わせが便利です。光学ドライブがないので軽くなって持ち運ぶのに便利ですし、CDやDVDを使う時だけ外付け光学ドライブを接続すれば良いです。

外付けの光学ドライブを買うのは何となく面倒くさいという場合には、数は少ないのですが、光学ドライブを搭載したノートPCというのもありますので、そちらを選択してください。詳細については、CD/DVDドライブ付きのノートパソコンをご参照ください。

インターフェース

周辺機器との接続に必要なインターフェースは、HDMIとUSBポートがあると便利です。

HDMIポートはプレゼンに使います。

USBポートはUSB Type-Aポート(USB3.2やUSB3.1)があると便利です。このタイプのUSBポートを利用している機器は非常に多いので、接続する必要が出てきた場合に困ることが少ないでしょう。

ただ、ノートパソコンによってはこれらのポートを搭載しておらず、少し小さめのUSB Type-Cポートしか搭載されていないものもあります。このような場合には、USB Type-Cポートに接続して、HDMIやフルサイズのUSBポートが使えるようになるアダプターを使うと良いです。

デザインや性能がとても気に入ったのに、インターフェースが足りないから諦める必要はありません。必要なインターフェースは付け足すことができます。

就職活動でWEB面接を受けたり、大学のオンライン授業を受ける場合には、カメラとマイク、スピーカーが必要になることが多いです。ただ、ノートパソコンの場合は、ほとんどの機種で搭載されていますのであまり気にする必要はありません。

インターネット

最近のノートパソコンはすべてWi-Fiによるネット接続が可能ですので、Wi-Fiについては心配ありません。大学でもWi-Fiが使えるところが多いですので、自宅でも大学でも問題なく使えるでしょう。

ノートPCの中には、数は少ないのですが、有線LANポートというLANケーブルを挿してネット接続できるようになっている製品もあります。LANケーブルが挿せるとネット接続がとても安定します。

通信が安定するとオンライン授業を受ける場合などに安心です。ただ、Wi-Fiでも問題ないことが多いので、あると安心という程度に考えておけば大丈夫です。

Officeソフト

Microsoft Officeソフトはレポートや卒論、そして研究の進捗資料やプレゼン資料を書いていくために必要なソフトです。大学生によく使われているOfficeソフトは以下の2つになります。

| Officeのバージョン | 含まれているソフト |

|---|---|

| Office Home and Business 2024 | Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote |

| Office Home 2024 | Word、Excel、PowerPoint、OneNote |

Officeにはいくつかのソフトが含まれています。

よく使うのは、WordとExcel、そしてPowerPointです。Wordはレポートの本文を書くため、Excelは数値計算やグラフを作成するために必要になります。レポートの90%は、ほぼこの2つのソフトを使えばできるといっても過言ではありません。

ただ、講義の資料をPowerPointで配布する教授もいます。この資料を開くためにはPowerPointが使える必要があります。そして、プレゼンではPowerPointを使うことが圧倒的に多いです。

上記の2種類のOfficeソフトには、Word、Excel、PowerPointが含まれているので、どちらでも特に問題なく使うことができるでしょう。

ただ、Office Home 2024にはOutlook(メールソフト)が含まれていません。もし、Outlookが必要であればOffice Home and Business 2024が良いでしょう。

Officeソフトは単体でも購入することができますが、ノートパソコンとあわせて購入することもできます。パソコンとセットで購入する方が単体で購入するよりも安くなりますので、Officeソフトが必要であればセットでの購入を検討してみてください。

サイズ

ノートパソコンのサイズは本体の重さと関係があります。大学生の場合は大学に持っていくこともよくあるので、持ち運びのしやすさを考慮して検討すると良いでしょう。

PCのサイズと重さの関係は以下の表のようになっています。基本的に、14インチ以下は軽くて持ち運びに便利ですが、15.6インチ以上になると重くなって持ち運ぶと疲れやすくなってきます。

| サイズ | 重さ | 持ち運びのしやすさ |

|---|---|---|

| 15.6インチ以上 | 約1.5kg以上 | △ |

| 14インチ以下 | 約634g~1.4kg | 〇 |

サイズが小さいほど軽くなると思われるかもしれませんが、一概には言えません。一番軽いノートパソコンは14インチの富士通LIFEBOOK UHシリーズになっています。1kg以下の機種は13.3インチ、14インチのものが多いです。

もし、大学にあまり持っていくことがないようであれば、15.6インチ以上の製品でもまったく問題ありません。選択肢が増えてとても選びやすいです。

もし、よくわからないという場合には、大学に持ち運ぶことがあっても大丈夫なように、14インチ以下の製品を選んでおくと安心です。

理系の大学生におすすめのノートパソコン

理系の大学生におすすめのノートパソコンをご紹介しています。この記事でご紹介した内容をもとに自分に合うノートパソコンを選択してみてください。

詳細はこちら → 大学生におすすめのノートパソコン

詳細はこちら → 薄くて軽い持ち運びに便利なノートパソコン

また、以下ではプログラミングに使用したり、より高い負荷のかかる研究用途にも使えるノートパソコンをご紹介しています。これらの作業をすることを考えている場合は、以下の記事を参考にしてみてください。

詳細はこちら → プログラミングに最適なノートパソコンの選び方

詳細はこちら → 動画編集や理系の研究用途などの高負荷な処理にも使えるハイスペック・ノートPC

この記事を書いた人

|

石川 |

著者の詳細はこちら

1.大学生のノートパソコンに最適なCPUは何?

2.わかりやすい!CPUの表記の見方

3.大学生のノートパソコンのサイズは何インチがおすすめ?

4.生物系学科でのノートパソコン使用場面や必要スペック

5.化学科でのノートパソコン使用場面や必要スペック

6.大学生の使用用途で比較するノートパソコンの性能

7.SSDとハードディスクの違いは何?長所と短所

8.大学生の失敗しないノートパソコンの選び方

▲ このページの上部へ戻る