使いやすさが変わる!モニターケーブルの選び方

更新日:2025年10月30日

ノートパソコンとモニターを接続して使いたいんだけど、どんなケーブルを選べばいいの?と思っている人も多いのではないかと思います。

また、すでにノートパソコンとモニターをHDMIケーブルで接続してるんだけど、ケーブルの取り外しが面倒くさいと感じている人もいるのではないでしょうか?

ノートパソコンとモニターを接続するためのモニターケーブルにはいろいろな種類がありますが、上手に選ぶととても使いやすくなります。

このページではモニターケーブルの選び方についてご紹介したいと思います。

据え置きで使うならHDMIケーブルでOK

ノートパソコンと外付けモニターを接続するケーブルとして、非常によく使われるのがHDMIケーブルです。ケーブルの端がともにHDMIになっているものが一般的です(HDMI ⇔ HDMI)。

一般的なHDMIケーブル。ケーブルの端が両方ともHDMIになっている(HDMI⇔HDMI)。

ノートパソコンのHDMIポートとHDMIケーブル。

ノートパソコンを持ち運んだり移動させたりすることがほとんどなく、机の上に据え置いて使う場合はこのHDMIケーブルを使えば大丈夫です。

ケーブルの抜き差しがほとんどないため、両端がHDMIになったケーブルで特に問題なく使うことができるでしょう。

16インチのノートパソコンと22インチのモニターをHDMIケーブル(HDMI⇔HDMI)で接続して使っているところ。

HDMIケーブルはモニターを購入すると付属していることが多く、追加費用が発生しません。

そのため、モニターを初めて購入してとりあえず使ってみる、というようなときにも最初のケーブルとして使いやすいです。

ただ、ノートパソコンを別の部屋に移動させたり、外に持って行って使うことを考えている場合は少し注意が必要です。これについては以下で解説します。

ノートパソコンの移動や持ち運びが多い場合はUSB Type-Cが使いやすい

ノートPCを部屋から部屋へ移動させたり、カバンに入れて外へ持ち運んだりする場合には、ケーブルの抜き差しが発生します。

「なんだ、そんな大したことないじゃん!」と思うかもしれませんが、HDMIケーブルの抜き差しは意外と面倒です。

というのも、HDMIというのは結構しっかり挿さっているので、抜くときに力が必要になります。ケーブルの取り外しが頻繁になると、だんだん面倒になってくるかもしれません。

HDMIケーブルを取り外すのは意外と大変。取り外す頻度が多いと、だんだん面倒に感じてくる。

しかも、いい加減な抜き方をしていると、ケーブルが傷んでしまってすぐ使えなくなってしまいます。

実際、私はHDMIケーブルの抜き差しがあまり好きではなく、何回も抜き差しを繰り返していたのですが、取り外しの時に引っ張る場所が悪かったようで、ケーブルがダメになってモニターに映らなくなってしまったことがありました。

しかし、あるときから私は両端がHDMIになったケーブル(HDMI ⇔ HDMIケーブル)をやめて、ノートパソコン側にUSB Type-Cを挿すようになってから、ケーブルの取り外しがとてもやりやすくなりました。

USB Type-Cケーブルを使うと取り外しがとても楽にできる!

意外と知らない方が多いのですが、USB Type-Cケーブルを使うとモニターに映し出すことができます。

「えっ!?モニターに接続できるのはHDMIケーブルだけじゃないの?」と思われるかもしれません。確かにHDMIは映像出力のスタンダードで、非常によく使われています。

しかし、ケーブルにも色々種類があって、うまく使い分けると使いやすさが大きく変わってきます。

特に最近はディスプレイ出力ができるUSB Type-Cポートを搭載したノートパソコンがとても多くなっています。ノートパソコン側はHDMIではなくUSB Type-Cを使うとケーブルの取り外しがとても楽になり、ストレスなく使うことができるようになります。

USB Type-Cケーブルの取り外しはとても楽にできてストレスがない。

ただ、このUSB Type-Cケーブルを使うためには、パソコン側のUSB Type-Cポートがディスプレイ出力に対応している必要がありますので、前もって確認しておくことをおすすめします。

USB Type-Cポートがディスプレイ出力に対応しているかを確認する方法

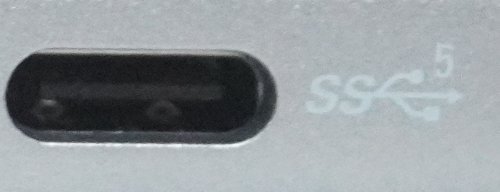

USB Type-Cポートのマークを確認することで、ディスプレイ出力に対応しているかどうかが分かる場合があります。

確実にモニターに映すことができるのは以下の2種類です。

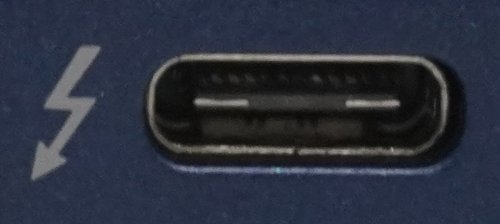

[1] Thunderboltマーク

[2] Dマーク

[1]のように稲妻のマークがついているものはThunderboltと呼ばれ、ディスプレイ出力を行うことができます。

[2]はDマーク(DisplayPort)と呼ばれるもので映像出力が行えます。アルファベットの「P」に見えますが、DisplayPortの「D」と「P」が合わさったようなマークになっているのかなと思います。

この2つのマークのどちらかがあれば、USB Type-Cポートを使って確実にモニターに映し出すことができます。

他にも[3]~[5]のようなパターンがあります。

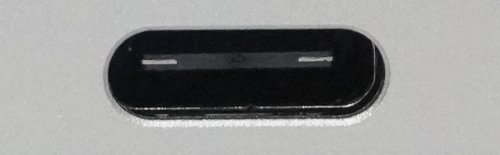

[3] 無印

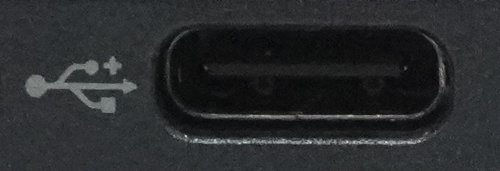

[4] 三又マーク

[5] 三又マーク

[3]の無印パターン(マークがないパターン)は9割以上の確率でディスプレイ出力が可能だと思います。

「9割以上可能だと思う」と書いたのは、実際に多くのノートパソコンで試してみたところ、この無印USB Type-Cを搭載した2020年以降のノートパソコンであればだいたいディスプレイ出力ができたのですが、これ以前の古いノートパソコンでモニター出力ができない製品があったためです。

ほぼ大丈夫だと思って良いと思いますが、念のためメーカーのホームページを確認したり、説明書を参照するなどしておくことをおすすめします。

[4]と[5]の三又マークの場合、他のサイトではディスプレイ出力には対応していないとよく書かれているのですが、実際に筆者が試してみたところモニターに映し出すことができる製品が多くありました。

それでも、ディスプレイ出力ができない製品も中にはあるので、このマークだけでは判断できないというのが正直なところです。

もし、[3]~[5]のUSB Type-Cを搭載している場合は、メーカーのホームページや説明書で確認しておくのが良いでしょう。

どんなタイプのUSB Type-Cケーブルが便利?

では、ノートパソコンとモニターをつなぐときに、どんなタイプのUSB Type-Cケーブルを使えば良いでしょうか?以下にいくつかご紹介します。

両端がUSB Type-Cのケーブル

ノートパソコンのUSB Type-Cポートがディスプレイ出力に対応していて、モニター側にもUSB Type-Cポートを搭載している場合には、両端がUSB Type-Cになっているケーブル(USB Type-C ⇔ USB Type-C)が使えます。

両端がUSB Type-Cとなっているディスプレイケーブル。

この場合、パソコン側のケーブルの抜き差しが楽にできるだけでなく、モニターを含めた配線もやりやすくなるのが大きなメリットです。

詳細はこちら → USB Type-C ⇔ USB Type-Cケーブル

ケーブルの端がHDMIとUSB Type-C

モニターにはUSB Type-Cポートは搭載されていないけどHDMIポートが搭載されている、という場合に便利なのがこのケーブルです(HDMI ⇔ USB Type-C)。

HDMIをモニターに接続し、USB Type-Cをノートパソコンに接続すると、ノートパソコンのケーブルのつけ外しがしやすくなります。

どんなモニターでもHDMIは必ず搭載されているので、このケーブルであればモニターを買い替えても使いまわすことができて便利です。

USB Type-C (左側)とHDMI (右側)を両端に持つモニターケーブル。

詳細はこちら → HDMI ⇔ USB Type-Cケーブル

ケーブルの端がDisplayportとUSB Type-C

通常は、上の2つのケーブルのどちらかを使えばほとんど大丈夫なのですが、USB Type-CとDisplayportを結ぶケーブルもあります (Displayport ⇔ USB Type-C)。

USB Type-C (左側)とDisplayportI (右側)を両端に持つモニターケーブル。

DisplayportはHDMIやUSB Type-Cと同様に、モニターに接続するために使われます。HDMIにくわえて、このDisplayPortもあわせて搭載したモニター製品が多く存在します。

この下で紹介するように、ノートパソコン以外にも複数の機器をモニターに接続したい場合、モニターのHDMIとDisplayportにそれぞれケーブルを挿してすぐに使えるようにしておくことができます。

詳細はこちら → DisplayPort ⇔ USB Type-Cケーブル

ゲーム機やスマホなど、他の端末も接続したい場合

モニターにはノートパソコンだけでなく、ゲーム機やスマホも接続して使いたいというような場合もあると思います。

そのような場合には、ケーブルを2本使うことで対応することができます。

ケーブルを2本使うと複数端末の接続が楽になる

外付けモニターにはHDMIポートだけでなく、DisplayPortやUSB Type-Cポートなどの入力端子が搭載されていることが多く、複数の端末からの入力を行うことができるようになっています。

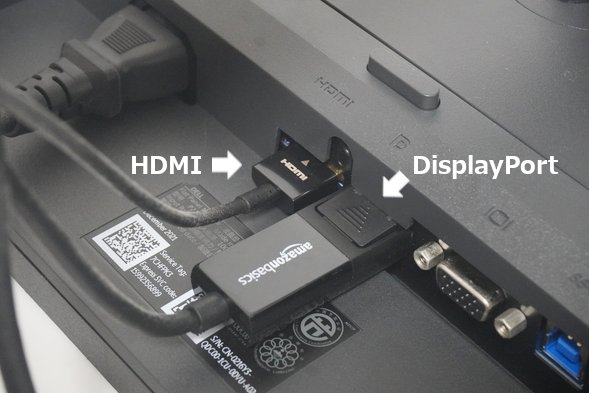

たとえば、筆者が使っているモニターにはHDMIとDisplayPortが1つずつ搭載されています。

モニターにあらかじめケーブルを2本挿しておけば、端末からいちいちケーブルを外さなくても、2台の端末を手軽に接続することができるようになります。どちらの端末をモニターに表示するかは、モニター側で簡単に切り替えることができます。

たとえば、普段はDisplayPortにノートパソコンを接続するようにし、スマホやゲーム機などはHDMIケーブルを使うというようにすることができます(逆のパターンでも大丈夫です)。

モニターのHDMIポートとDisplayPortにケーブルを挿した状態。

ケーブルを2本挿しっぱなしにしていても、使わないときはモニターの後ろ側に引っ掛けていたり、机の上に出しておいたりすれば大丈夫です。特に、モニターの後ろ側にかけておけば邪魔になることはほとんどありません。

この方法のメリットは、ケーブルを追加するだけなのでとてもシンプルに実現できることです。机の上をゴチャゴチャさせたくないなという場合にはこの方法が簡単で便利でしょう。

ケーブルの反対側の端子をどうするかについては、よく接続する端末にあわせて選択すると良いと思います。

私はノートパソコンとゲーム機をよく接続するので、DisplayPort ⇔ USB Type-CケーブルのUSB Type-C側をノートパソコンに接続し、HDMI ⇔ HDMIケーブルを使ってゲーム機を接続しています。

実際に、モニターとノートパソコン、そしてSwitchゲーム機をつないでみました。

ノートパソコンとモニターをDisplayPort ⇔ USB Type-Cケーブルで接続。

SwitchとモニターをHDMI ⇔ HDMIケーブルで接続。

SwitchとモニターをHDMI ⇔ HDMIケーブルで接続。

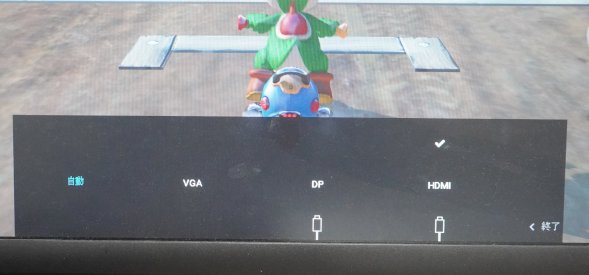

次にゲーム側の画面を映し出してみました。ケーブルは外さずにつなぎっぱなしです。

Switchのゲームをモニターでプレイしているところ。

モニターに搭載されているボタンを押すと、DisplayPortからの入力か、HDMIからの入力かを切り替えることができます。ケーブルをいちいち外さなくても簡単に切り替えることができて便利です。

まとめ

モニターとノートパソコンを接続するのはHDMIケーブルで十分といえばそうなのですが、使い方によって接続する端子を使い分けたり、複数ケーブルを2本挿しっぱなしにしておくととても使いやすくなります。

たかがケーブルですが、選び方によって使いやすさが大きく変わってきます。使う環境にあわせて選んでみると、とても快適に使うことができるようになると思います。

この記事を書いた人

|

石川 |

著者の詳細はこちら

1.ノートパソコンに外付けモニターを接続して使う方法

2.簡単に使えて便利なモバイルモニターの魅力!安心の日本製も紹介

3.AndroidタブレットをWindowsノートPCのモニターとして使う方法

4.iPadをWindowsノートPCのモニターにして2画面で作業する方法

5.大学生がノートパソコンでプレゼンを行う場面やPCに必要な機能

6.大学でのパソコン活用事例~こんなとき学生にとってパソコンは超必要

▲ このページの上部へ戻る